Как менялись города Беларуси: противоречивый Кобрин

04.02.2020

Совместный проект краеведческого портала «Планета Беларусь» и поисковой системы Яндекс представляет ТОП-10 городов Беларуси, которые больше всего изменились за последнюю четверть века. Показывая новые микрорайоны и наиболее интересные архитектурные сооружения, мы коротко говорим и об истории городов.

Намного больше информации о знаковых местах города Кобрина есть в разделе «Достопримечательности». А найти их, прочитать отзывы о самых популярных и проложить маршрут можно прямо из поиска Яндекса.

Кобрину удалось сохранить исторический центр, застроенный в XIX и начале ХХ веков. Еще этот город хранит память о российском генералиссимусе Александре Суворове, который является гениальным полководцем, но в Беларуси его военное мастерство проявилось в подавлении национально-освободительного восстания под предводительством Тадеуша Костюшко. Тем не менее именно Суворов остался здесь в виде памятника на улице своего имени перед военно-историческом музеем, носящим его имя, и недалеко от парка, который тоже назван его именем…

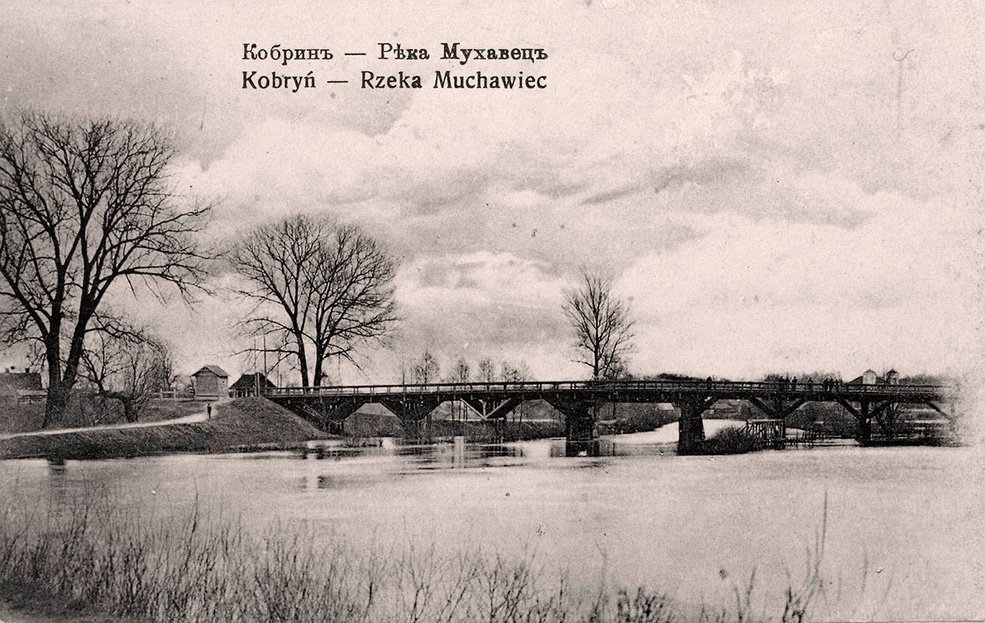

Вот уже полтора столетия город, основанный у места слияния Кобринки с Мухавцем, является важным транспортным узлом, где пересекаются две магистрали: М1 (Брест-Минск) и М10 (Брест-Гомель).

Так место слияния Кобринки с Мухавцом выглядит сегодня.

Так место слияния Кобринки с Мухавцом выглядит сегодня.Расстояние до областного центра составляет всего 46 км. Население Кобрина превышает 53 тыс. человек – это четвертый показатель в Брестской области.

Принято считать, что Кобрин был основан еще в XII веке потомками киевского князя Изяслава. Первым возник деревянный замок, а вслед за ним и так называемый окольный город. Но первое письменное упоминание Кобрина относится к 1287 году, когда волынский князь Владимир Василькович завещал его своей жене.

Памятник князю Владимиру Васильковичу и княгине Ольге Романовне установлен в Кобрине на пешеходной улице Суворова в 2009 году.

В XIV веке город вместе с окружающими землями вошел в состав Великого княжества Литовского. 1404 год стал датой основания местной княжеской династии, которая началась с внука Ольгерда по имени Роман. До начала XVI века, когда умер последний ее представитель, Кобринское княжество было самостоятельным округом.

Затем земли, которые относились к нему, вошли в состав польского королевства, став в 1532 году личным владением королевы Боны Сфорцы. В 1540 году на территории Кобринщины проведен канал королевы Боны – первый известный на территории Беларуси мелиорационный объект.

Остатки канала королевы Боны между четвертым и пятым микрорайонами города Кобрина.

Остатки канала королевы Боны между четвертым и пятым микрорайонами города Кобрина.В 1589 году Кобрин получил самоуправление на основе Магдебургского права. Кобринчане отныне могли иметь собственный административный орган – магистрат во главе с бургомистром. Горожанам разрешалось свободно заниматься ремеслом или торговлей, содержать шинок или корчму, устраивать еженедельно торг по понедельникам на рынке, а дважды в год – осенью и зимой – проводить ярмарки. 10 декабря 1589 года город впервые получил собственный герб – на серебряном поле две женских фигуры, одна из них держит на руках дитя.

В 1626 году город стал местом проведения Кобринского церковного собора, на котором были разработаны основные принципы организации униатской церкви.

Церковный собор проходил в этом здании, которое сохранилось и теперь снова является монастырским.

Церковный собор проходил в этом здании, которое сохранилось и теперь снова является монастырским.Середина и вторая половина XVII в. были связаны для Кобрина со многими потерями. В сентябре 1648 года казацкие отряды Богдана Хмельницкого окружили Кобрин, разбили войска стольника Винцента Корвин Гонсевского и ворвались в город. Практически весь Кобрин был сожжен, во время еврейского погрома были убиты около 200 евреев-домовладельцев. Во время войны России с Речью Посполитой в городе побывали шведские войска, а затем он был разграблен войском ВКЛ под командованием маршала Жеромского: шляхта посчитала себя вправе присвоить имущество, принадлежавшее королю, поскольку не получала плату за несение службы. Больше всего от грабежей и насилия пострадало еврейское население Кобрина.

В начале XVIII в. во время Северной войны Кобрин опять был разорен и ограблен. Эпидемия 1711 г. унесла жизни более половины жителей Кобрина. Торговля и ремесло приходили в упадок. Все это привело к тому, что город утратил Магдебургское право и фактически превратился в село, тогда же, видимо, перестал существовать и Кобринский замок. Новую жизнь в него вдохнуло строительство Королевского канала, судоходство по которому открылось в 1775 году. Вскоре город был занят российскими войсками во главе с А.В. Суворовым. В 1795 году новыми властями город вместе с усадьбой «Кобринский ключ» был подарен знаменитому полководцу, который прожил здесь три года (с 1797 по 1800).

Тадеуш Костюшко и Александр Суворов.

Тадеуш Костюшко и Александр Суворов.

Именно победа войск Суворова над повстанцами Тадеуша Костюшко окончательно закрепила вхождение Кобрина в состав Российской империи, где он стал уездным городом Слонимской губернии.

Война 1812 года также нанесла городу значительный урон, из 630 домов были уничтожены 548. Но Кобрин вошел в историю как город, где в пределах Российской империи была одержана первая полная и бесспорная победа русского оружия над армией Наполеона 15 (27) июля 1812 года. Бой длился свыше 9 часов. Убито около 2 тысяч саксонцев, русские взяли в плен 76 офицеров, 2380 нижних чинов.

В июле 1912 года в Кобрине был заложен памятник в ознаменование «первой победы русских войск в 1812 году».

В июле 1912 года в Кобрине был заложен памятник в ознаменование «первой победы русских войск в 1812 году».Во время Первой мировой войны, после занятия Кобрина войсками кайзеровской Германии в 1915 году, орел и мраморные доски были сняты немецкими солдатами. В польское время вместо орла был установлен бюст Т. Костюшко работы местной скульпторши Б. Видацкой, который уже после Второй мировой войны в 1951 году был заменен одноглавым орлом работы скульптора М. Керзина, держащим в клюве и лапах венок.

После трагических событий 1812 года город постепенно восстанавливался. В 1817 г. население Кобрина насчитывало 1,7 тыс. чел., в 1857 г. – 4,3 тыс., в 1897 г. – 10,4 тыс. жителей.

Строительство шоссе Москва-Варшава (1846 год) и одной из веток Полесских железных дорог (1880 год), которые прошли через Кобрин, немало способствовало его экономическому развитию и росту населения.

Первая мировая война, за которой последовала немецкая оккупация, серьезно отразилась на жизни города. После заключения мирного соглашения между Советским Союзом и Польшей город Кобрин оказался в составе Второй Речи Посполитой.

Вторая мировая война принесла еще больше невзгод жителям города Кобрина. Он оказался одним из немногих городов Беларуси, которые гитлеровским войскам пришлось захватывать дважды. Сначала это было сражение с 14 по 18 сентября 1939 года между немецким 19-м танковым корпусом генерала Гейнца Гудериана и польской пехотной дивизией полковника Адама Эплера. И менее чем через два года 23 июня 1941 года немецкие войска снова вошли в город, отвоевав его уже у советской армии.

Гитлеровская оккупация продолжалась по июль 1944 года, она оказалась катастрофической для еврейской части населения города.

После окончания Великой Отечественной войны начались восстановительные работы. Город развивался, и в 2004 году получил герб, при создании которого был взят за образец тот, который существовал с XVI века.

Сегодня наиболее ярким украшением Кобрина является собор Александра Невского. Храм хорошо просматривается с моста и обоих берегов Мухавца, был построен в 1864-1868 гг. на месте братской могилы русских солдат, погибших в бою с французами 12 июля 1812 года. Храм в том числе является данью памяти их мужеству. На здании установлена мемориальная доска.

В советское время собор был закрыт, но возвращен верующим и заново освящен в сентябре 1990 года.

Военно-исторический музей им. А.В. Суворова в Кобрине занимает здание, которое раньше было частью усадьбы «Кобринский ключ» (подарена знаменитому полководцу Екатериной II за успешное подавление восстания 1794 года). Первоначальное здание не сохранилось, оно было восстановлено в 1946 году, а вскоре здесь открылась экспозиция.

Она посвящена личности Александра Суворова. Гости могут увидеть уникальные предметы XVIII-XIX веков (наградное оружие, образцы военного обмундирования, личные вещи российских императоров и т.д.). Кроме того, здесь воссозданы интерьеры дамской гостиной и кабинета, принадлежавшего полководцу.

Первый костел был построен в Кобрине еще в 1513 году на средства короля Жигимонта I Старого. Храм много раз горел и вновь отстраивался. В 1843-м в городе в традициях классицизма был возведен костел Успения Пресвятой Девы Марии, который и сохранился до сих пор. В 1962-м костел закрыли, а здание стали использовать под мебельный склад. Храм вернули верующим в 1990-х годах.

У стен Успенского костела находится захоронение польских солдат и офицеров, погибших в Кобрине в 1939 году.

Деревянная Петро-Павловская церковь, впервые упомянутая в середине ХV века, прежде стояла в самом центре Кобрина, на Рыночной площади. В конце ХVIII столетия ее посещал и даже пел на клиросе полководец Александр Суворов.

В 1860-х храм из-за ветхости был перестроен, а в 1900 году, к столетию смерти Суворова, власти приняли решение возвести на этом месте каменную церковь, пожертвования на которую собирали по всей Российской империи. В этой связи в 1913-м старая деревянная церковь была перенесена на кладбище. Однако новый храм так и не появился – помешала Первая мировая война.

В старину во время весеннего паводка река Мухавец часто разливалась так, что многие верующие не могли добраться до существующей церкви. И в середине XIX века было принято решение построить в Кобрине еще один храм, но уже на противоположной стороне реки.

В город перевезли и собрали заново деревянную Никольскую церковь середины ХVIII столетия из деревни Новоселки. Храм был закрыт в 1961 году и некоторое время использовался как складское помещение. Возвращен верующим в 1989 году.

Синагога в Кобрине датируется второй половиной XIX века. В свое время это была одна из самых больших синагог на территории Беларуси.

Столь внушительные размеры во многом объясняются тем, что до Второй мировой войны больше половины населения Кобрина составляли евреи. С приходом гитлеровских войск тех, кто не успел покинуть город, согнали в гетто. Синагога стала его своеобразным центром.

Долгое время здание использовалось в хозяйственных целях: внутри него располагался цех по производству пива, а потом – безалкогольных напитков. С 80-х годов прошлого века бывшая синагога в Кобрине оказалось заброшенной – и с тех пор постепенно разрушается. Планы создать на ее базе еврейский культурный центр и возобновить богослужения пока остаются нереализованными.

Парк культуры и отдыха в Кобрине – памятник природы республиканского значения.

Парк культуры и отдыха в Кобрине – памятник природы республиканского значения.

Основан в 1768 году по распоряжению подскарбия Великого княжества Литовского Антония Тизенгауза. Настоящий расцвет парка приходится на ХХ век – он превратился в один из крупнейших и красивейших садово-парковых комплексов современной Беларуси.

Самые масштабные изменения в облике города Кобрина за весь послевоенный период произошли в 2009 году. К республиканскому празднику «Дожинки» центр города был реконструирован, благоустроен парк, построены аквапарк и ледовый дворец.

Вот так проводились работы на набережной реки Мухавец.

Вот так она выглядит сейчас.

Строительство аквапарка.

Строительство аквапарка. Кобринский аквапарк сегодня.

Кобринский аквапарк сегодня. 18 сентября 2009 года, торжественное шествие передовиков сельского хозяйства по центральным улицам города Кобрина.

18 сентября 2009 года, торжественное шествие передовиков сельского хозяйства по центральным улицам города Кобрина.А это «авральная» работа за две недели до праздника: молодые ребята выкладывают элементы старинной польской дороги у здания Кобринского ЗАГСа, которое когда-то было банком…

Можно по-разному относиться к республиканским «Дожинкам», но именно благодаря этому празднику в последнюю четверть века многие города Беларуси полностью или частично преобразились.

И Кобрин здесь не исключение.

Площадь Ленина.

Площадь Ленина. Ледовый дворец на набережной реки Мухавец.

Ледовый дворец на набережной реки Мухавец. «Беларусбанк» и гостиница «Беларусь».

«Беларусбанк» и гостиница «Беларусь». Аквапарк.

Аквапарк. Стадион «Юность» в парке им. А.В. Суворова.

Стадион «Юность» в парке им. А.В. Суворова. Улица Дзержинского.

Улица Дзержинского. Пешеходная улица А.В. Суворова.

Пешеходная улица А.В. Суворова. Храм Александра Невского с благоустроенной набережной реки Мухавец.

Храм Александра Невского с благоустроенной набережной реки Мухавец. Цветочные композиции на площади В.И. Ленина.

Цветочные композиции на площади В.И. Ленина. Свято-Христорождественская церковь в Кобрине на пересечении улиц Дружбы и Интернациональной. Это уже новая история.

Свято-Христорождественская церковь в Кобрине на пересечении улиц Дружбы и Интернациональной. Это уже новая история.

Верхнее фото сделано 15 июля 2015 года, нижнее через четыре года. Видны изменения?

Баптистская церковь на улице Пролетарской.

Баптистская церковь на улице Пролетарской. Отреставрированный шлюз на Днепро-Бугском канале на окраине Кобрина.

Отреставрированный шлюз на Днепро-Бугском канале на окраине Кобрина. А мы еще покажем самые последние новостройки города: третий микрорайон, улица Интернациональная и парк А.В. Суворова.

А мы еще покажем самые последние новостройки города: третий микрорайон, улица Интернациональная и парк А.В. Суворова. Дома вдоль улицы Дружбы.

Дома вдоль улицы Дружбы. Новые дома строятся на улице К. Калиновского.

Новые дома строятся на улице К. Калиновского.Город Кобрин живет и развивается. И мы надеемся, что лет через пятьдесят-сто кобринские дети будут так же ловить рыбу в Мухавце, а многочисленные туристы осматривать сохраненные и приумноженные достопримечательности города…

P.S. В материале использована информация из краеведческого портала «Планета Беларусь» и других открытых источников. Автор выражает благодарность за историческую консультацию краеведу Татьяне Хвагиной, за предоставленные архивные фотографии председателю общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры» Антону Астаповичу и коллекционеру Владимиру Богданову.

Смотрите также

Статьи

Статьи

Мало кому известна полная история одного из областных центров

Статьи

Статьи

Сегодня Брест – это один из промышленных центров

Самые популярные

15 ноября. Белорусская государственная консерватория

15 ноября. Белорусская государственная консерватория

В этот день в 1932 году в Минске открылась Белорусская государственная консерватория.

Просмотров: 2224

17 ноября. Эмерик Чапский

17 ноября. Эмерик Чапский

В этот день в 1828 году родился Эмерик Чапский, белорусский коллекционер и нумизмат.

Просмотров: 2092

16 ноября. Белорусская железная дорога

16 ноября. Белорусская железная дорога

16 ноября 1871 года открылось регулярное железнодорожное сообщение по маршруту Москва – Брест.

Просмотров: 2074

21 ноября. Первая «Азбука»

21 ноября. Первая «Азбука»

Исполняется 426 лет со времени издания «Азбуки» Лаврентия Зизания, первого на Беларуси и в Украине букваря.

Просмотров: 1886

12 ноября. Смерть Иосафата Кунцевича

12 ноября. Смерть Иосафата Кунцевича

В этот день в 1623 году в Витебске был убит Иосафат Кунцевич, причисленный католической церковью к лику святых.

Просмотров: 4578

Куда отправиться в ноябре, чтобы не заскучать поздней осенью

Куда отправиться в ноябре, чтобы не заскучать поздней осенью

Ноябрь – совсем уже поздняя осень, когда световой день становится значительно короче. Но и это время вполне можно использовать для путешествий и экску...

Просмотров: 3273

26 октября. Генрих Дмоховский

26 октября. Генрих Дмоховский

В этот день в 1810 родился Генрих Дмоховский, скульптор и инсургент.

Просмотров: 3055

27 октября. Курортный поселок Нарочь

27 октября. Курортный поселок Нарочь

27 октября – день рождения курортного поселка Нарочь. Это прекрасный повод отправиться на озеро Нарочь.

Просмотров: 2894

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы расскажем об уникальных водоемах.

Просмотров: 182128

Чем летом заняться на Нарочи и почему туда обязательно стоит съездить?

Чем летом заняться на Нарочи и почему туда обязательно стоит съездить?

Озеро Нарочь – самое большое в Беларуси. Что можно посмотреть в Нарочанском парке (помимо самого курортного поселка Нарочь с его санаториями), и чем т...

Просмотров: 24832

8 Марта – Международный женский день. Спасибо Кларе Цеткин и проституткам!

8 Марта – Международный женский день. Спасибо Кларе Цеткин и проституткам!

По официальной версии, праздник связан с «маршем пустых кастрюль».

Просмотров: 22639

1 июля. Люблинская уния

1 июля. Люблинская уния

В этот день в 1569 году была заключена Люблинская уния, которой объявлялось объединение Великого княжества Литовского и Польши в единую Речь Посполиту...

Просмотров: 18705

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы расскажем об уникальных водоемах.

Просмотров: 182128

10 мировых знаменитостей, которые родились в Беларуси

10 мировых знаменитостей, которые родились в Беларуси

Команда американских дизайнеров, инженеров и ученых математически проанализировала глобальное культурное наследие для составления рейтинга известности....

Просмотров: 104340

11 белорусских фильмов, которые стоит посмотреть

11 белорусских фильмов, которые стоит посмотреть

В Музее истории белорусского кино, где знают все о белорусском кинематографе, нам посоветовали белорусские фильмы разных периодов, которые стоит посмо...

Просмотров: 101762

10 экскурсий по Беларуси, на которых должен побывать каждый!

10 экскурсий по Беларуси, на которых должен побывать каждый!

Существует ли какой-то экскурсионный «минимум», который необходим каждому уважающему себя белорусу для того, чтобы у него было чувство национальной са...

Просмотров: 69199