Священный город

09.12.2020

Большинство белорусов в настоящее время живут в городах и представляют себе место своего проживания как данность. Высшее образование, профессиональная карьера, комфортный быт и развитая инфраструктура делают большой город привлекательным для современного человека. Но для эпохи Античности и раннего Средневековья возникновение города и место, где он основан, – это не только выбор людей, но и воля богов.

Город в истории европейской цивилизации воплощает собой идею экономического и социального развития, когда ремесло и торговля становятся основным занятием его жителей. Но одновременно город всегда воплощает идею храма, святого места не только для самих горожан, но и населения всей городской округи.

Возникновение Полоцка, как и большинства древних городов на территории Беларуси, в месте слияния двух рек представляется совершенно не случайным, учитывая тот факт, что основателями города были язычники. Слияние рек в мифологической картине мира белорусов Подвинья даже в ХІХ–ХХ веках имело статус сакрального пространства, предназначенного для ритуальных практик, но не для обыденной жизнедеятельности.

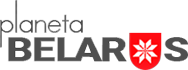

Город Полоцк в IХ-Х веках на исторической реконструкции художника Павла Татарникова.

Город Полоцк в IХ-Х веках на исторической реконструкции художника Павла Татарникова.Возвышенность при впадении Полоты в Двину воспринималась древними полочанами как место особое, святое, где возможно общение с богами, но не строительство человеческого жилья и хозяйственных построек. Неспроста территория Верхнего замка – идеальная (в оборонительном, стратегическом, хозяйственном плане) для размещения на нем городского поселения – практически не была заселена до конца ХІ века.

Эти обстоятельства указывают на то, что гора при слиянии Полоты и Двины не предназначалась для хозяйственно-утилитарных нужд, но использовалась в религиозно-культовых целях. Именно тут, с большой долей вероятности, и находилось полоцкое святилище, посвященное верховным богам. Закономерно, что первым фундаментальным строением на Верхнем замке стал Софийский собор – храм исключительно значимый для Полоцка как в культурно-религиозном, так и в государственно-политическом плане. В эпоху распространения новой государственной религии замещение языческой святыни христианским храмом широко практиковалась во всей средневековой Европе.

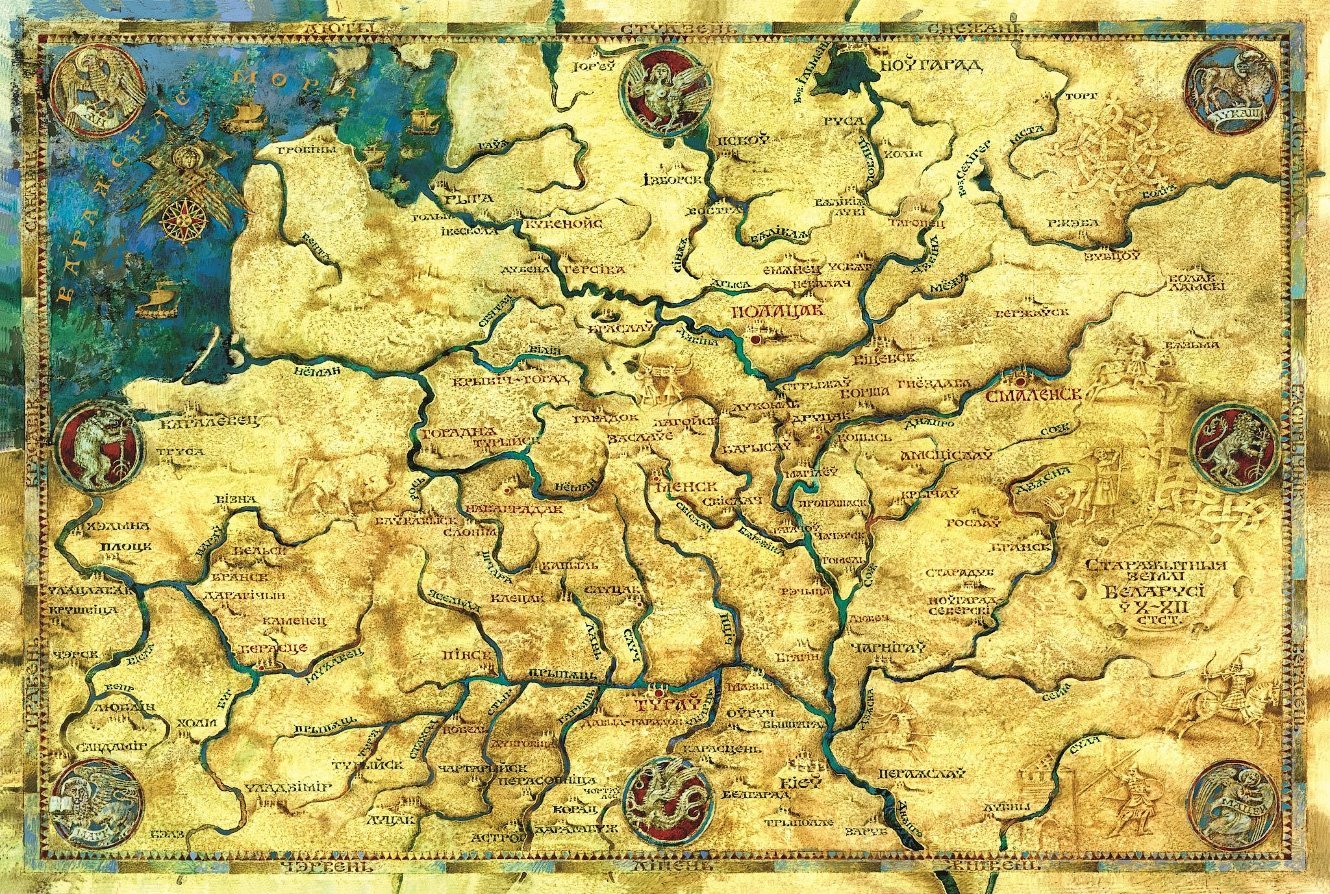

Город Полоцк после строительства Верхнего замка и Софийского собора. Историческая реконструкция Павла Татарникова.

Город Полоцк после строительства Верхнего замка и Софийского собора. Историческая реконструкция Павла Татарникова.Крещение Руси, инициированное киевским князем Владимиром в 988 году, не означало стремительной победы христианства над языческой верой в славянских землях. Процесс взаимодействия двух религиозных систем растянулся на века и породил уникальный культурный феномен «народного христианства», вобравшего множество архаических элементов. Однако статус Полоцка как «святого города» претерпевает существенные изменения.

Стольный град Полоцкой земли после основания в нем епископской кафедры в 992 г., не только становится центром распространения «новой веры» на землях кривичей, но и существенно изменяет свой образ в восприятии населения княжества.

Возведение грандиозного и величественного Софийского собора навсегда преобразовало архитектурный ландшафт Полоцка. «Дом Бога», а именно так воспринимается храм в народной культуре, отныне становится основным визуальным и смысловым акцентом в восприятии «святого города» на Двине.

После смерти Всеслава Брячиславича (1101 г.), который имел шесть сыновей, территория Полоцкой земли начинает дробиться на уделы. К середине ХІІ века здесь уже существовало 8 удельных княжеств – Полоцкое, Витебское, Друцкое, Менское, Изяславское, Логойское, а также Герцике и Кукейнос в нижнем течении Двины.

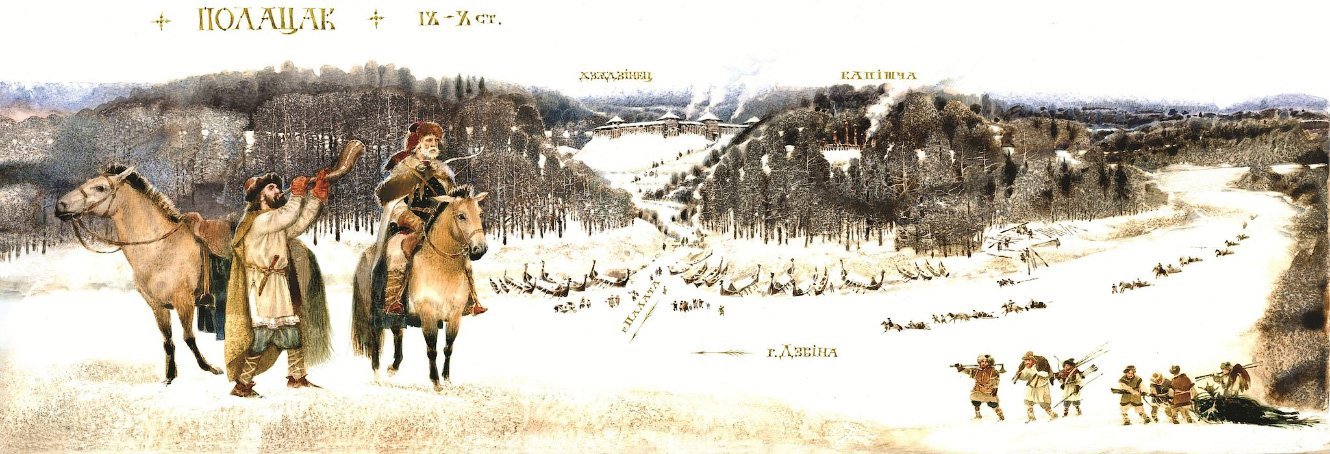

Самые древние города Беларуси на художественной карте Павла Татарникова.

Самые древние города Беларуси на художественной карте Павла Татарникова.Несмотря на феодальную раздробленность, Полоцк не только остался «старшим» городом обширного региона, крупнейшим торгово-ремесленным и культурным центром, но и стал «городом храмов», не имеющим себе равных на древней белорусской земле.

Именно в ХІІ веке сформировалась и достигла своего расцвета Полоцкая школа зодчества, которая творчески переработав византийское наследие, сама явила образцы для монументального храмового строительства в иных белорусских землях и на Смоленщине. На протяжении столетия Полоцк украсили 12 каменных храмов, которые вместе с собором Святой Софии совершенно особым образом выделили город в культурном ландшафте всей Полоцкой земли.

Исторические реконструкции Павла Татарникова.

Исторические реконструкции Павла Татарникова. В эпоху, когда и в городах, и в сельской местности доминировала деревянная застройка, ориентированная горизонтально, многочисленные храмы Полоцка, стремящиеся ввысь, подчеркивали его особый, возвышенный, священный статус в восприятии не только горожан, но и всех жителей Полоцкой земли, а также гостей из дальних стран.

История не пощадила шедевры полоцкого храмового зодчества – большинство архитектурных памятников ХІІ века не сохранилось до наших дней. Но единственный храм – церковь Святого Спаса, которая радует полочан и гостей древнего города своей красотой, убедительно свидетельствует не только об уникальности приемов полоцкой архитектурной школы, но, прежде всего, о величии человеческого духа и самой высокой степени подвижничества во имя людей и веры.

Святость Спасской церкви не отделима от святости Евфросинии Полоцкой, небесной покровительницы Беларуси, слава которой давно превзошла княжеские уделы.

Евфросиния (в миру Предслава) родилась около 1110 г. в семье полоцкого князя Святослава Всеславича. Осознав свое высшее предназначение, юная княжна отказалась от выгодного брака, постриглась в монашки и, поселившись в келье Софийского собора, вела отшельнический образ жизни, переписывая святые книги.

Получив знамение свыше, Евфросиния основала женский монастырь Святого Спаса, где по ее инициативе полоцкий зодчий Иоан возвел Спасо-Преображенский храм – уникальный архитектурный памятник своей эпохи. Особая историко-культурная значимость церкви заключается не только в новаторском и творческом переосмыслении византийских канонов, что и стало основой «полоцкого стиля», но и в неповторимой фресковой росписи интеръера, сохранившейся до нашего времени.

В 1161 г. по заказу Евфросинии полоцкий мастер Лазарь Богша создал для храма напрестольный крест – шедевр декоративно-прикладного и эмальерного исскуства, ставший позднее религиозной и духовной святыней белорусов.

Особое значение «Евфросиньевской церкви», как тепло называют полочане Спасо-Преображенский храм, заключается не только в его архитектурной неповторимости, но и в том, что в советскую эпоху «воинствующего атеизма» он оставался для верующих людей символом несокрушимости веры, будучи единственным действующим храмом Полоцкой епархии.

На склоне лет, в 1167 г., Евфросиния предприняла поломничество в Иерусалим к Гробу Господню, где, внезапно заболев, умерла. В 1187 г. мощи преподобной игумении были перевезены в Киево-Печерскую лавру, а в 1910 г., наконец, обрели покой на родине, в Спасо-Преображенском храме. Евфросиния стала первой местночтимой святой Полоцкой земли еще в конце ХІІ века, хотя ее окончательная канонизация Русской православной церковью произошла только в 1893 г.

Памятник Евфросинье Полоцкой в городе Полоцке.

Памятник Евфросинье Полоцкой в городе Полоцке. Особая значимость личности Евфросинии в пределах Полоцкого княжества объясняется не только ее духовным подвижничеством и активной просветительной деятельностью. Находки археолагами ее именных печатей в Полоцке и Новгороде свидетельствуют о том, что игумения не ограничивалась лишь монастырскими делами, но принимала активное участие во внешней и внутренней политике Полоцкого княжества, когда ее мудрость была особенно востребована в ситуации феодальной раздробленности и княжеских межусобиц.

Древние храмы, святые реликвии и преподобная Евфросиния могут представляться неискушенному историей человеку лишь атрибутами собственной полоцкой летописи, имеющими мало общего с культурным пространством многочисленных сел и весей обширных кривичских земель.

Этнографические исследования на территории Северной Беларуси опровергают это ошибочное мнение. Представления о Полоцке как «святом городе» нашли свое отображение и в обрядовом фольклоре Белорусского Подвинья, где в народной традиции он фигурирует в качестве сакрального, божественного места, откуда в мир людей прибывает святой праздник – Каляда (Рождество): «Ехала Каляда з Полацку / Да на сівенькім конічку. / Прывезла рэшата бліноў, / Паставіла на стале, / А Раштво пасадзіла на куце». Приезд необычной гостьи из Полоцка означает не просто наступление праздника, но символизирует обновление космического порядка и получение людьми новой жизненной доли.

Каплица Евфросиньи Полоцкой на высоком берегу Днепра в городе Речица.

Каплица Евфросиньи Полоцкой на высоком берегу Днепра в городе Речица.В народном восприятии «святость» Полоцка всегда соотносится с ожидаемым «чудом», когда паломничество в древний храм к мощам преподобной Евфросинии выступает как действенный способ избавления от болезни либо каких-то несчастий в личной жизни.

Десятки ярких примеров, записанных в деревнях Полотчины, Россонщины, Лепельщины и других районов региона свидетельствуют об этом. Показательна история, рассказанная жительницей Ушачского района, в которой даже имя преподобной наделяется магическими охранительными функциями. У матери рассказчицы все дочери умирали вскоре после рождения. Во время очередной беременности женщина обратилась за советом к местной знахарке и та посоветовала, в случае, если родится девочка, назвать ее именем Евфросиния. Так и произошло. По глубокому убеждению деревенской бабушки Евфросинии, именно заступничество преподобной игуменьи и сохранило ей жизнь.

Софийский собор на рисунке Наполеона Орды.

Софийский собор на рисунке Наполеона Орды.В традиционной картине мира населения Полоцкой земли особый статус имеют два сакральных элемента – собор Святой Софии и Спасский монастырь, которые концентрированно воплощают идею святости первого города Беларуси. Это находит воплощение в архаическом заговорном жанре, когда «Святая Ефрасіння» и «Святая Сафія», вместе с Богом и святыми, выступают спасителями человека от болезни: «Ішоў сам Бог напярод, Ісус Хрыстос пасярод, Марыя пазаду, вяла Яна ў чараду. Яна яго палюбіла, залатым вусом надзяліла. Залатым вусом, залатым паясом, залатым кіёчкам. Яна яго спадабала, к сібе на помач пазвала. Сьвятая Марыя, Сьвятая Ефрасіньня, Сьвятая Сафія праз брод кроў пралівалі, Хрыста на помач пазвалі: – Стань нам памошнікам ад Марынінага залатніка» (Ушачский р-н).

«Софийский храм – монастырь Святого Спаса» – это не просто идеальная схема, которая существует лишь в мыслях людей, но реальный и священный путь, которым ежегодно 5 июня, в День преподобной Евфросинии, идут тысячи паломников со всех уголков Беларуси и из-за ее пределов. И каждый шаг этих людей – живое подтверждение святости древнего города на Двине, над которым не властно время.

Смотрите также

Самые популярные

Семь экзотических мест в Беларуси

Семь экзотических мест в Беларуси

Беларусь может удивлять, выглядеть необычно и экзотично.

Просмотров: 15101

Куда повезти на экскурсию по Беларуси друзей из Польши, России, Германии, Израиля и США

Куда повезти на экскурсию по Беларуси друзей из Польши, России, Германии, Израиля и США

В Беларуси есть что посмотреть туристам из самых разных стран мира – со многими нас связывает такая насыщенная и драматичная история, что на экскурсия...

Просмотров: 5736

26 июля. Новогрудок и Магдебургское право

26 июля. Новогрудок и Магдебургское право

В июле 1511 года Новогрудок получил Магдебургское право.

Просмотров: 1998

22 июля. Павел Сухой – легенда мировой авиации

22 июля. Павел Сухой – легенда мировой авиации

В этот день в 1895 году в местечке Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии Российской империи родился Павел Сухой, авиаконструктор.

Просмотров: 1918

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы расскажем об уникальных водоемах.

Просмотров: 176703

1 июля. Люблинская уния

1 июля. Люблинская уния

В этот день в 1569 году была заключена Люблинская уния, которой объявлялось объединение Великого княжества Литовского и Польши в единую Речь Посполиту...

Просмотров: 16821

Семь экзотических мест в Беларуси

Семь экзотических мест в Беларуси

Беларусь может удивлять, выглядеть необычно и экзотично.

Просмотров: 15101

Куда повезти на экскурсию по Беларуси друзей из Польши, России, Германии, Израиля и США

Куда повезти на экскурсию по Беларуси друзей из Польши, России, Германии, Израиля и США

В Беларуси есть что посмотреть туристам из самых разных стран мира – со многими нас связывает такая насыщенная и драматичная история, что на экскурсия...

Просмотров: 5736

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы расскажем об уникальных водоемах.

Просмотров: 176703

Чем летом заняться на Нарочи и почему туда обязательно стоит съездить?

Чем летом заняться на Нарочи и почему туда обязательно стоит съездить?

Озеро Нарочь – самое большое в Беларуси. Что можно посмотреть в Нарочанском парке (помимо самого курортного поселка Нарочь с его санаториями), и чем т...

Просмотров: 22621

8 Марта – Международный женский день. Спасибо Кларе Цеткин и проституткам!

8 Марта – Международный женский день. Спасибо Кларе Цеткин и проституткам!

По официальной версии, праздник связан с «маршем пустых кастрюль».

Просмотров: 21946

12 марта 1613 года. Жировичи стали местечком

12 марта 1613 года. Жировичи стали местечком

Именно в этот день в 1613 году король Речи Посполитой Жигимонт III Ваза присвоил этому населенному пункту статус местечка.

Просмотров: 17209

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Топ-10 самых интересных озер Беларуси: самое древнее, самое чистое, самое красивое…

Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы расскажем об уникальных водоемах.

Просмотров: 176703

10 мировых знаменитостей, которые родились в Беларуси

10 мировых знаменитостей, которые родились в Беларуси

Команда американских дизайнеров, инженеров и ученых математически проанализировала глобальное культурное наследие для составления рейтинга известности....

Просмотров: 101213

11 белорусских фильмов, которые стоит посмотреть

11 белорусских фильмов, которые стоит посмотреть

В Музее истории белорусского кино, где знают все о белорусском кинематографе, нам посоветовали белорусские фильмы разных периодов, которые стоит посмо...

Просмотров: 100240

10 экскурсий по Беларуси, на которых должен побывать каждый!

10 экскурсий по Беларуси, на которых должен побывать каждый!

Существует ли какой-то экскурсионный «минимум», который необходим каждому уважающему себя белорусу для того, чтобы у него было чувство национальной са...

Просмотров: 67581